En las últimas décadas, la humanidad ha librado una batalla desigual contra la contaminación del aire. Las cifras son contundentes: las principales fuentes de polución provienen de la quema de combustibles fósiles en plantas de energía, la industria pesada, la agricultura y, por supuesto, el transporte. Cada sector aporta su dosis de partículas, óxidos de nitrógeno y otros venenos invisibles que respiramos a diario.

Dentro de este panorama, los vehículos se han convertido en el enemigo visible en las ciudades. Basta con mirar el tráfico en horas pico para imaginar las toneladas de gases que se liberan al ambiente. De hecho, en entornos urbanos, los autos y camiones son responsables de una parte importante de los contaminantes más dañinos: el material particulado fino (PM2.5) y los óxidos de nitrógeno (NOₓ). Son estos elementos los que están directamente vinculados con asma, enfermedades cardiovasculares y muertes prematuras.

La llegada del automóvil eléctrico prometió una especie de “respiro” colectivo. Y no es poca cosa: al no tener escape, un coche eléctrico elimina de golpe esas emisiones directas que hacen del aire una sopa tóxica en avenidas y calles congestionadas. Estudios en California demuestran que las regiones con mayor adopción de autos eléctricos presentan caídas en los niveles de contaminación atmosférica y, lo más importante, descensos en hospitalizaciones por problemas respiratorios.

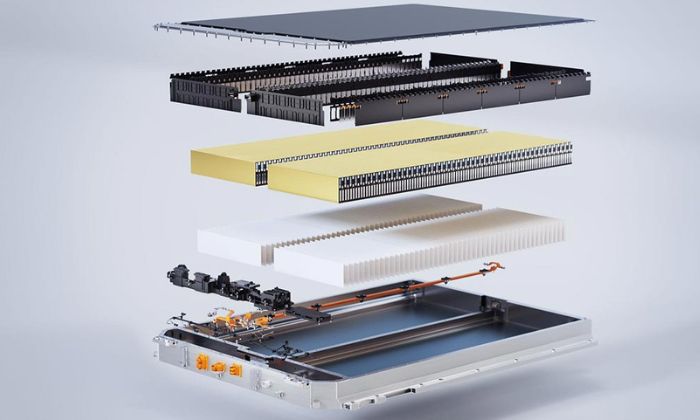

Pero la historia no es tan simple. Fabricar baterías, extraer litio, cobalto o níquel implica un costo ambiental que muchas veces se concentra en países productores con regulaciones débiles. Y una vez que el coche está en manos del consumidor, la pregunta clave es: ¿con qué electricidad se carga? Si la respuesta es “con carbón o combustóleo”, el beneficio climático se reduce, aunque en la mayoría de los casos sigue siendo menor que seguir quemando gasolina o diésel.

Otro detalle poco visible es que, aunque un eléctrico no emite gases por el tubo de escape, sigue produciendo partículas por el desgaste de frenos, llantas y el polvo del camino. En ciudades donde ya hay restricciones severas a los motores de combustión, esta clase de contaminación “no de escape” comienza a representar una parte significativa del problema.

Así, los vehículos eléctricos sí ayudan, y mucho, a limpiar el aire de nuestras ciudades. Pero no son la bala de plata. Para que su efecto sea verdaderamente transformador, deben ir de la mano de una red eléctrica más limpia, políticas públicas inteligentes, inversión en transporte público y una reflexión social sobre la forma en la que nos movemos. Porque de nada servirá cambiar todos los coches a eléctricos si seguimos dependiendo de una movilidad individual, congestionada y contaminante en otros niveles.